Fan-Kult

Mit Haut und Haar – Hysterie um Beethovens Stirnlocke

von Stefan Sell

26. Oktober 2021

Fans vergöttern die Objekte ihrer Anbetung. Im Zusammenhang mit ihren Stars werden für sie oft die banalsten Dinge sakral. Kein Wunder, dass sprachgeschichtlich der Fan vom Fanatiker abstammt.

Ach, nur irgendein Teil der angebeteten Person besitzen! Ein Wunsch, der zwei Seiten hat. Franz Liszt hielt sich einen Hund, dessen Fell die gleiche Farbe hatte wie seine Locken, um der enormen Nachfrage nach Strähnen aus seinem Haar nachzukommen. Überhaupt hielt man sein Haar für so exotisch, dass man eine in Kolumbien beheimatete Affengattung nach ihm benannte, den „Lisztaffen“.

„Wer weiß, ob das Haar echt ist?“

Auch bei Beethoven gab es ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage in Sachen exklusiver Fanartikel. Als die Frau seines Kollegen Anton Halm ihn um eine Locke bat, waren es Barthaare eines Ziegenbocks, die sie beglücken sollten. Zweifel säte Cellist Carl Groß: „Wer weiß, ob das Haar echt ist?“ Erst gab es Ärger, dann aber doch noch eine echte Locke. In London beim Auktionshaus Sotheby’s brachte sie 35.000 Pfund. Zum Vergleich: Eine Locke Mozarts bringt etwa 38.000 Pfund, eine von John Lennon etwa 35.000 Dollar.

(Quelle: Beethoven-Haus, Bonn)

„Am 29. März (1827), als ich mit meinem Vater in die Trauerwohnung hinüberging und einige Haare Beethovens abschneiden wollte – Vater hatte mir dies erst gegen Ende der Aufbahrung tun zu dürfen zugestanden, um das Aussehen Beethovens nicht früher zu verunstalten –, fanden wir, dass fremde Hände bereits alle abgeschnitten hatten“, erinnerte sich der spätere Arzt Gerhard von Breuning, Sohn von Beethovens langjährigem Freund Stephan von Breuning. Der kleine Gerhard hatte Beethoven erst ein Jahr vor dessen Tod kennengelernt und Beethoven hatte ihn liebevoll „Hosenknopf“ und „Ariel“ gerufen. Fans im Jagdfieber also: Am Tag seiner Beerdigung war Beethovens Haupt abrasiert wie ein Stoppelfeld. 20.000 Menschen sollen seinem Sarg gefolgt sein, das hieß: Halb Wien stand kopf.

Beethovens Stirnlocke

Auch Ausnahmesängerin Wilhelmine Schröder-Devrient, von der es hieß „ihre Töne entquellen mehr dem Herzen als der Kehle“, hatte ein Trophäe ergattert – Beethovens Stirnlocke, die sie in Gold gebettet bis ins Grab bei sich trug, war ihr ein „wahres und wirkliches Heiligtum“. Beethovens Grab galt ihr als „der einzige Altar, an dem ich mit Inbrunst beten kann. Dorthin muss man pilgern, dort ist das Heiligtum, der Tempel!“.

1828, ein Jahr später, rangelten in Wien die Paganini-Fans miteinander. Wahre Pilgerströme eilten in die sagenumwobenen Konzerte, man stritt sich um Eintrittskarten. In den vier Monaten seines Wiener Gastspiels „war nur Paganini der Gegenstand aller Gedanken und Gespräche“, schon „nach seinen ersten beiden Konzerten nur ein Name, der seinige, auf allen Lippen“.

Paganini-Bonbons und Zucker-Paganinis

Live dabei war Julius Max Schottky, österreichischer Schriftsteller und späterer Biograf Paganinis: „Kein Wiener Fiaker sprach mehr von einem Fünfgulden-Schein, umso mehr aber von den ‚Paganinerln‘, entweder weil fünf Gulden der gewöhnliche Einlass-Preis zu Paganinis Konzerten waren, oder weil – wie ein anderes Gerücht behauptet, der Künstler für jede Ausfahrt, klein oder groß, durch die Bank fünf Gulden zu bezahlen pflegte.“ Außerdem kam „des Künstlers Portrait bald in allen Größen zum Vorschein, selbst in jenem Taschenformat, das man als Bonbon-Format bezeichnen muss, da die Zuckerbäcker ebenso Paganini-Bonbons verkaufen, als auch ganze, obwohl sehr verkleinerte Zucker-Paganinis“. Laut Schottky war die gesamte Gastronomie betroffen: „In den Gasthäusern war die erste Frage der Kellner: Schaffen Euer Gnaden à la Paganini zu speisen? Das heißt, das Extrabeste? Da gab es Paganini-Brot und Paganini-Semmel in Eigengestalt, Paganini-Koteletts, und was sonst Catalani-Schnitzel, Borgondio-Kipfel, Salmi-Zwieback, Esterházy-Rostbratel etc. hieß, wurde schnell, wenn auch nur für einige Zeit, umgetauft à la Paganini.“ Weiter gab es: „Haar-Zöpfe à la Paganini, Bänder und Schleifen à la Paganini, Knöpfe, Stöcke, Zigarrenbüchsen, Pfeiffenröhren à la Paganini, Kaffeetücher à la Paganini, Hals‑, Busentücher, Busennadeln à la Paganini“.

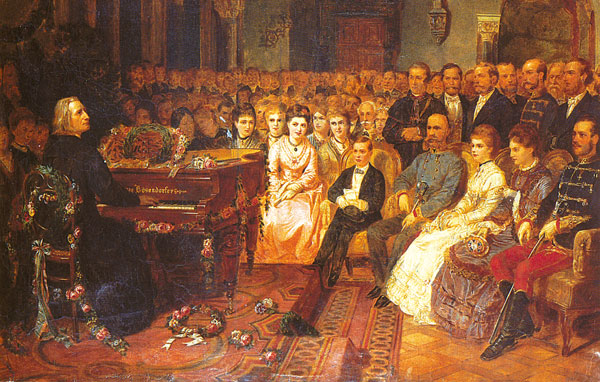

Paganini wurde zum Vorbild für Liszt. Als Liszt die Konzertsäle eroberte und als Virtuose zum Superstar avancierte, raste das Publikum, und selbst Heinrich Heine wurde trotz anfänglicher Zweifel zum Fan: „Wenn ich früherhin von dem Schwindel hörte, der in Deutschland und namentlich in Berlin ausbrach, als sich Liszt dort zeigte, zuckte ich mitleidig die Achsel und dachte: Das stille sabbatliche Deutschland will die Gelegenheit nicht versäumen, um sich ein bisschen erlaubte Bewegung zu machen. Es ist ihnen, dacht« ich, bei dem Spektakel um den Spektakel selbst zu tun, um den Spektakel an sich, gleichviel wie dessen Veranlassung heiße. So dachte ich, so erklärte ich mir die Lisztomanie, und ich nahm sie für ein Merkmal des politisch unfreien Zustandes jenseits des Rheins. Aber ich habe mich doch geirrt, und das merkte ich vorige Woche im italienischen Opernhaus, wo Liszt sein erstes Konzert gab, und zwar vor einer Versammlung, die man wohl die Blüte der hiesigen Gesellschaft nennen konnte. Wie ungestüm war der Beifall, der ihm entgegen klatschte! Auch Buketts wurden ihm zu Füßen geworfen! Es war ein erhabener Anblick, wie der Triumphator mit Seelenruhe die Blumensträuße auf sich regnen ließ, und endlich, graziöse lächelnd, eine rote Kamelia, die er aus einem solchen Bukett hervorzog, an seine Brust steckte. Welcher Jubel! Eine wahre Verrücktheit, wie sie unerhört in den Annalen der Furore!“

Prügelei um einen Handschuh von Liszt

Friedrich Engels, ja, der von Marx und Engels, schrieb am 16.April 1842 über das, was Liszt auslöste, einen Brief an seine Schwester Marie: „Dass der Herr Liszt hier gewesen ist und durch sein Klavierspielen alle Damen entzückt hat, wirst Du wohl noch nicht gehört haben. Die Berliner Damen sind aber so vernarrt gewesen, dass sie sich im Konzert um einen Handschuh von Liszt, den er hatte fallenlassen, komplett geprügelt haben, und zwei Schwestern, deren eine ihn der andern abnahm, deshalb in ewige Feindschaft gerieten. Den Tee, den der große Liszt in einer Tasse stehen ließ, goss sich die Gräfin Schlippenbach in ihr Eau-de-Cologne-Flakon, nachdem sie die Eau de Cologne auf die Erde gegossen hatte; seitdem hat sie dies Flakon versiegelt und auf ihren Sekretär zum ewigen Andenken hingestellt und entzückt sich jeden Morgen daran, wie auf einer deshalb erschienen Karikatur zu sehen ist. Es ist ein Skandal gewesen wie bisher noch nie.“

Als jemand, der sich schon damals für die Emanzipation der Frauen engagierte, konnte die Schriftstellerin Fanny Lewald wohl nur erstaunt den Kopf schütteln, wenn sie von den Liszt-Konzerten berichtete: „Frauen und Mädchen lachten und weinten, warfen Taschentücher auf ihr Idol und sich selbst zu seinen Füßen, rangelten um Souvenirs und wurden ohnmächtig.“

(Quelle: Nationalmuseum Bukarest)

Nicht nur Locken wurden entfernt, es gab eine Zeit, da skandierten die Fans: „Es lebe das Messerchen!“ und verehrten Kastraten wie Popstars. Das Publikum geriet in eine Hysterie sondergleichen ob der engelsgleichen Gesangskünste. Was da aber gesammelt und als Heiligtum gehütet und verehrt wurde, ist nicht bekannt.