Daniel Libeskind u.a.

Sinfonien aus Stein und Stahl

29. Mai 2018

Architektur wie Musik ringen um die perfekte, die „goldene“ Proportion. Die beiden Künste standen sich deshalb in vielen Jahrhunderten besonders nahe – und inspirierten sich gegenseitig.

Wenn es um große Bauwerke geht, dann liebt man den Paukenschlag, die großen Töne. „Sinfonie aus Stahl und Glas“, hieß es über die Hamburger Elbphilharmonie. Und auch Baumeister selbst sind überwältigt. Wenn er seine Pinakothek der Moderne mit Musik vergleichen müsste, so Stefan Braunfels, Enkel eines Komponisten, im Interview, dann mit einer Bruckner-Sinfonie. Umgekehrt empfand Ferruccio Busoni 1921 seine Fantasia contrappuntistica für zwei Klaviere wie eine Kathedrale, und lieferte neben der Partitur eine architektonische Skizze dazu. „Musik ist sehr nah an dem, wie ich Architektur verstehe“, sagt Daniel Libeskind, und meint damit nicht nur gemeinsame Begriffe wie „Fuge“. „In beidem geht es um Proportionen, Exaktheit, Schwingungen, Akustik. Schon die alten Griechen wussten, dass die Längenverhältnisse vibrierender Saiten in einer Harmonie die gleichen sind wie im Goldenen Schnitt bei Proportionen.“ Und sprach damit Pythagoras an, der vor mehr als 2.500 Jahren am Monochord, einer Art Zither, entdeckte, dass Töne gemessen werden können. Brachte man zwei Saiten zum Schwingen, von denen die eine halb so lang war wie die andere, dann war der Ton der kürzeren Saite um eine Oktave höher als der der längeren. Standen die Saitenlängen im Verhältnis 2:3, dann erklang eine Quinte und bei 3:4 eine Quarte. Keine Schriften sind von Pythagoras erhalten, aber sein Glaube, der Kosmos sei mit einer Harmonie von Zahlen durchzogen und lasse sich durch Zahlen abstrahieren, prägte die folgenden Epochen. Als Vitruv um 100 v. Chr. sein Traktat De architectura libri decem herausgibt, verlangt er vom Architekten sogar, „etwas von Musik“ zu verstehen „damit er über die Theorie des Klanges und die mathematischen Verhältnisse der Töne Bescheid weiß“.

Nicht nur die antiken Baumeister unterwarfen ihre Bauten harmonischen Proportionen, wie die griechischen Tempelanlagen von Paestum (um 540 v. Chr.) zeigen. Auch im christlichen Mittelalter und der Renaissance bleiben Musik und Architektur „Schwestern“ im Geiste – wie Le Corbusier es später formulieren wird –, verbunden durch ein mystisches Zahlenverhältnis: den Goldenen Schnitt. Ihm zufolge werden, sei es in einer Fuge von Bach oder in einem Kirchenraum, zwei Größen als harmonisch empfunden, wenn der kleinere Teil sich zu dem Größeren so verhält wie der Größere zur Summe beider. Mathematisch ausgedrückt heißt das 1:1,618. Entdeckt hatten Theoretiker dies in der Architektur der Natur. Ob beim Blätteraufbau des Gänseblümchens oder beim Menschen: Überall fanden sie ähnliche Proportionen. Sogar der Bauchnabel eines Menschen gehorcht dieser „proportio divina“ und liegt nicht mittig, sondern bei exakt 61,8 Prozent der Körpergröße, wie übrigens auch der Querbalken des christlichen Kreuzes. Die reine pythagoreische Quinte 2:3 kommt übrigens dem Goldenen Schnitt bereits nahe, die kleine Sexte mit 5:8 noch mehr.

Frappierend, wie sehr diese Zahlenproportionen im Bewusstsein der schöpferischen Menschen damals verankert waren, so auch bei Guillaume Dufay (1400–1474). Man könnte meinen, er hätte beim Komponieren seiner Motette Nuper rosarum flores zur Weihe des Florentiner Doms 1436 den Bauplan vor sich gehabt. Aufgebaut, so David Fallows, ist das Werk „auf zwei tieferen Stimmen … die viermal mit verschiedener Geschwindigkeit in einem Längenverhältnis von 6:4:2:3 auftreten – das entspricht dem Verhältnis von Schiff, Vierung, Apsis und Höhe der Kuppel im Dom“.

Umgekehrt folgte die Architektur immer auch den Erkenntnissen der Musiktheorie. Als unter anderem Gioseffo Zarlino in Le istituzioni armoniche (1558) die Terzen und Sexten für harmonisch und konsonant erklärte, fanden sie sich auch in den Villen-Entwürfen des Andrea Palladio (1508–1580) wieder. 1567 schreibt Palladio zu seiner Kathedrale von Brescia: „Die Proportionen der Stimmen sind Harmonien für das Ohr, diejenigen der räumlichen Maße für das Auge. Solche Harmonien geben uns ein Gefühl der Beglückung, aber niemand weiß, warum, außer dem, der nach den Ursachen der Dinge forscht.“ Nur wenige Jahrzehnte später widmet sich der Astronom Johannes Kepler (1571–1630) den Gesetzen, die die Planeten bewegen, und den Harmonien des Weltalls.

In jener Zeit reist der junge Heinrich Schütz nach Venedig zu Giovanni Gabrieli (1557–1612). Auf den gegenüberliegenden Emporen von San Marco experimentieren sie mit Klanggruppen, lassen sie mit- und gegeneinander musizieren. Aus dem Hoch und Tief, dem Fern und Nah entwickelt sich nicht nur das barocke Concerto-grosso-Prinzip, sondern auch die akustische Wahrnehmung des Raumes, die bis heute eine große Rolle spielt. Tief beeindruckt kehrt Schütz zurück und komponiert 1619 seine Psalmen Davids. Obwohl in den Partituren jener Zeit jeder Hinweis fehlte, ordnet er an, die Chöre „an unterschiedlichen Örthern“ zu postieren.

Nicht weit von San Marco liegt die Renaissancekirche San Lorenzo von 1595. Fast 400 Jahre später, 1984, wurde hier Luigi Nonos Il Prometeo uraufgeführt. In einer dreistöckigen Holz-Arche, die Architekt Renzo Piano in das Gotteshaus hatte einbauen lassen. „Die Stimmen wisperten durch das Gebälk hindurch wie Geisterklänge aus der Lagune“, erinnert er sich.

Überhaupt liebte die Nachkriegsavantgarde die Experimente mit Klangräumen. Für die Weltausstellung in Osaka 1970 ließ Karlheinz Stockhausen ein Kugelauditorium errichten in Anlehnung wohl an die Visionen von Alexander Skrjabin, der 1914 von einer im Wasser getauchten Klangkugel mit zwölf Toren in Indien träumte – einem Tempel voller Farben, Klänge und Düfte. In Stockhausens Konzertkugel allerdings saß das Publikum auf einem Gitterrostboden, aus dem elektroakustisch verfremdete Klänge drangen.

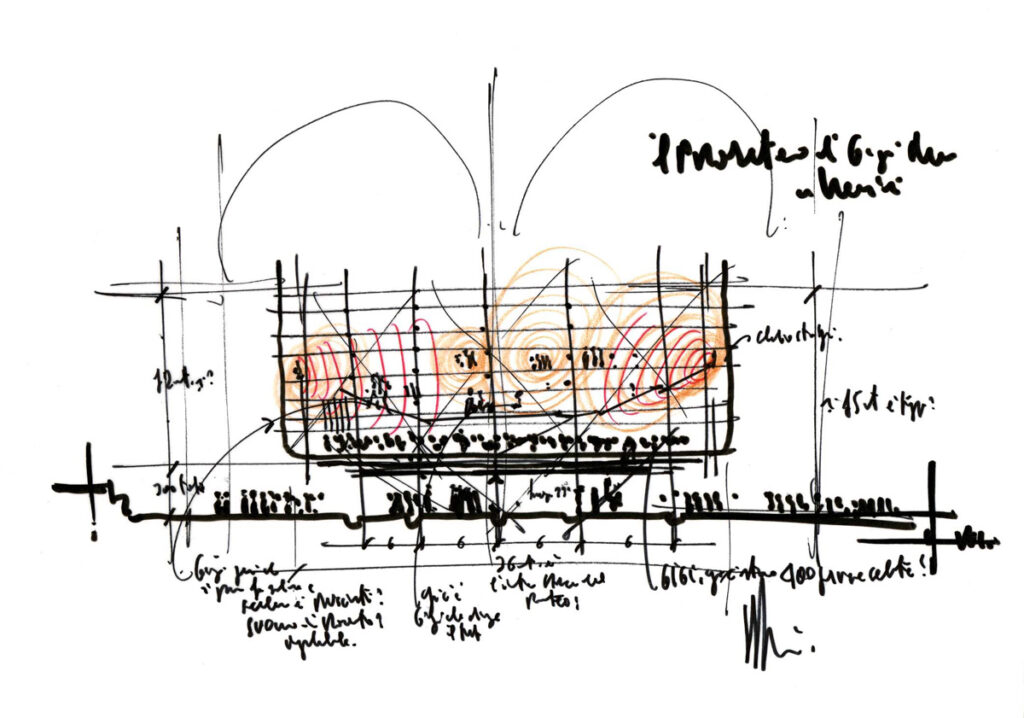

Prägend für Stockhausen war der Bauhausarchitekt Le Corbusier (1887–1965), der selbst aus einer Musikerfamilie stammte. Musik und Architektur waren für ihn „Zeit und Raum“, die beide „vom Maß“ abhingen, weshalb er 1951 den „Modulor“ entwickelte, ein mathematisches, am Menschen orientiertes Proportionssystem. 1956 beauftragte ihn Philips mit dem Pavillon zur EXPO 1958 in Brüssel. Ein Poème électronique schwebte Le Corbusier vor. Zu den Bildprojektionen der Architekturikone erklangen Edgard Varèses (1883–1965) verfremdete Klänge, der sie dank Philips« technischer Innovationen realisieren konnte. Über 350 Lautsprecher wanderte der Ton durch den Raum, den ein Assistent von Le Corbusier gebaut hatte: Iannis Xenakis. „Der Computer des Prometheus“ stand über seinen Nachruf 2001 in der FAZ, weil er ein Mann von drei Begabungen war: Ingenieur, Architekt und Komponist. Seinem Ziel, Architekturentwürfe mit Musikpartituren zu verbinden, verdankt der Brüsseler Pavillon auch seinen Hyperbel-Schalen-Look, der wie überdimensionale Glissandi aus seinem Orchesterstück Métastasis (1953/54) wirkt.

So eng verzahnt waren Musik und Architektur praktisch schon lange nicht mehr gewesen. Denn im 18. und frühen 19. Jahrhundert beschäftigte das Thema vor allem die Philosophen: Friedrich Schelling prägte die Metapher „erstarrte Musik“ für Architektur. Kollege Schopenhauer tat diese gleich als „Witzwort“ ab, wie er das wohl auch bei den in zeitgenössischen Multimediakonzepten strapazierten Begriffen wie „Klang-Skulptur“ oder „Ton-Architektur“ getan hätte. Der psychologische Aspekt, der erstmals 1819 mit Karl Wilhelm Ferdinand Solger aufkam, rückt in den Vordergrund: „Die Architectur versetzt das Gemüth ganz nach außen; die Musik zieht die Mannigfaltigkeit des äußeren Lebens in das Innere des Gemüthes hinein.“ Hector Berlioz ahnt dies und inszeniert seine Grande Messe des Morts (1837) im Pariser Invalidendom: Aus allen Ecken der Kathedrale, allen vier Himmelsrichtungen schallen sie, die vier Blechbläserchöre des gewaltigen Werkes. Das Zeitalter des Fortefortissimo, der großen Orchester, war angebrochen. Da kam die Erfindung des Schiffsbauers John Scott Russell gerade recht. Der hatte 1838 die Gesetze der Strömungslehre auf die Akustik übertragen. Seine Berechnungen wurden 1889 im Auditorium Building in Chicago umgesetzt.

Heute braucht der Klang keinen Raum mehr, gibt es Tonstudios und synthetisches Echo. Dennoch werden weiter Konzertsäle gebaut. „Kann ein Architekt die klassische Musik retten?“, fragte sich 2011 die New York Times bei der Eröffnung von Frank Gehrys New World Center in Miami. Eine Frage, die Le Corbusier nicht verstanden hätte, war ihm doch die Architektur Musik und die Musik Architektur.