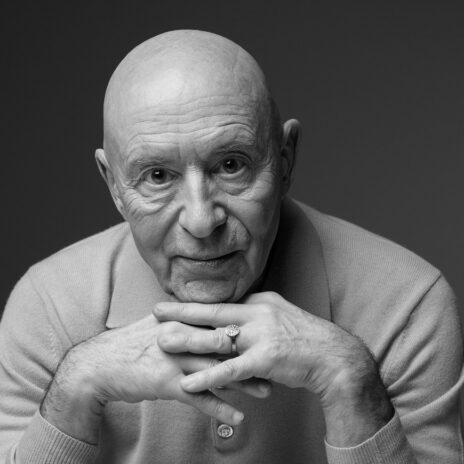

Christoph Eschenbach

»Wir machen schwarze Punkte lebendig«

8. September 2019

Eine gute Zusammenarbeit mit den Musikern: Der Dirigent Christoph Eschenbach übernimmt das Konzerthausorchester in Berlin und baut auf sein bewährtes Fundament.

CRESCENDO: Herr Eschenbach, Sie sind in Breslau geboren. Jeder anständige Berliner kommt aus Breslau, sagt Tucholsky…

Christoph Eschenbach: … ach! (lacht)

Kommen Sie also nach Hause, wenn Sie in der neuen Saison die Leitung des Konzerthausorchesters Berlin übernehmen?

Das hat etwas. Die Breslauer sagen, Berlin sei ein Vorort von Breslau. Durch die ganze Historie hat sich das alles sehr verändert, aber etwas daran gilt noch. Mein Vater war Universitätsprofessor in Breslau und zugleich Dirigent. Er hat den größten gesamtschlesischen Chor geleitet und viele, viele Konzerte gegeben. Er starb 1945 in der letzten Schlacht um Berlin. Das ist mein persönlicher Zusammenhang.

Sie sind in Norddeutschland aufgewachsen. Sie haben als Kind in Schleswig-Holstein Orgeldienste versehen, haben in Hamburg bei Eliza Hansen studiert, das Schleswig-Holstein Musik Festival mitgeprägt und waren Chefdirigent des heutigen NDR Elbphilharmonie Orchesters. Und nun machen Sie in Ihrer ersten Saison beim Konzerthausorchester einen BrahmsSchwerpunkt. Von Brahms heißt es ja oft, der hätte so was norddeutsch Schweres.

Brahms kam aus Norddeutschland, aber er liebte Ungarn! Er hat in Wien gelebt, hatte in seiner Wohnung aus Stroh gemachte ungarische Puppen stehen, hat in seiner Jugend mit einem ungarischen Geiger Ungarn bereist. Er war insgesamt sehr frei und offen. Auch im Ersten Klavierkonzert gibt es ja nicht nur das Schwere. Es gibt auch den ungarisch angehauchten letzten Satz und den unglaublich lyrischen Mittelsatz, der das Landschaftliche übersteigt.

Kann eine Landschaft das musikalische Denken prägen?

Ich liebe die norddeutsche Landschaft – sie hat mein Denken in der Kindheit geprägt. Was aber das Musikalische angeht, gab es sicher andere Prägungen, die wichtiger waren. Dass es mich dorthin verschlagen hat, wie man so schön oder so unzutreffend sagt, das war einfach Schicksal. Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben. Ich bin nach dem Krieg bei einer Cousine meiner Mutter aufgewachsen. Die beiden waren gut befreundet gewesen, beide waren ausgebildete Pianistinnen.

»Die Musik hat mir Kraft gegeben und mir Mut gemacht, mich auszudrücken.«

Bei Kriegsende ist Ihre Großmutter mit Ihnen nach Mecklenburg geflohen. Sie starb in einem Flüchtlingslager an Typhus. Das gerade fünfjährige Kind, das Sie waren, blieb zurück, ebenfalls todkrank.

Meine zweite Mutter hat mich wirklich gerettet.

Sie müssen durch die Ereignisse schwer traumatisiert gewesen sein, jedenfalls haben Sie damals für Monate die Sprache verloren. Wie haben Sie sie denn wiedergewonnen?

Durch die Musik. Ich hörte – krank wie ich war – meine zweite Mutter jeden Abend stundenlang Klavier spielen. Die Musik hat mir Kraft gegeben und mir Mut gemacht, mich auszudrücken. Und als meine Mutter mich fragte, willst du auch Klavier spielen, sagte ich: „Ja!“ Das war das erste Wort. (lacht, als wäre er selbst erstaunt)

Und dann konnten Sie plötzlich sprechen?

Es hat ein bisschen gedauert. Ich musste mir selber Worte formen. Das war sehr schwierig. Aber der eigentliche Bruch war nicht in der Sprache. Er war in der Seele.

Sie sind als Einzelkind aufgewachsen. Wie kamen Sie denn mit anderen Kindern zurecht?

Erst war es nicht so einfach. Ich konnte nicht teilen, was ich wusste. Ich wusste, dass es nicht verstanden würde. Es war ein Tabu in mir, das ich behielt. Eigentlich sehr, sehr lange. Bis vor wenigen Jahren. Natürlich habe ich im Lauf der Jahre einzelne Geschichten erzählt, aber es war kein wirkliches Gesprächsthema, das wollte ich nicht.

Wenn Sie proben, wie viel sprechen Sie da? Musiker wollen ja lieber spielen, als Ansprachen zu lauschen.

Man sagt präzise Worte, wo man sie notwendig findet – nicht mehr. Es gibt eine schöne Geschichte von dem Pianisten Edwin Fischer. Es ging um das zweite Brahms-Konzert. Das fängt so an… (singt den Anfang), und Otto Klemperer dirigierte … (singt das Gleiche, ein wenig verwaschener). Fischer unterbricht und sagt zu Klemperer: „Maestro, es muss so klingen wie im Wald.“ Und Klemperer erwidert (Eschenbach nuschelt, als hätte er eine heiße Kartoffel im Mund): „Es muss so klingen wie im Wald.“ Sie proben weiter, Fischer unterbricht wieder: „Etwas Sonne …“ und Klemperer (nuschelnd): „Etwas Sonne!“ Ging auch nicht gut. Dann machen sie weiter, und Fischer ist glücklich. Und Klemperer nuschelt nur: „Also im Tempo!“ (lacht)

So etwas will ein Orchester nicht.

Ein Orchester will präzise Angaben. Wenn junge Dirigenten mich fragen, wie werde ich Dirigent, dann sage ich denen: Hör zu, wie Dirigenten proben. Dann kannst du lernen, was schlecht ist – wenn sie zu viel reden. Und was gut ist – wenn sie präzis sind. Wie sie ein Resultat erreichen im Orchester. Einen Erfolg im Klangempfinden. Oder nicht im Empfinden, sondern im Wissen.

Wie sehr glauben Sie an rein manuelle Dirigiertechniken, etwa einen bestimmten Winkel des Handgelenks?

Man muss bestimmte Dirigiertechniken beherrschen. Das lernt man aus seinem eigenen Körper. Es ist sehr wichtig, dass jeder Dirigent früh sein eigenes Körpergefühl lernt, auslotet und dann weitergeben kann.

Das ist etwas sehr Persönliches. Kann man das überhaupt weitergeben?

Jedenfalls kann man es nicht kopieren. Ich habe sehr viel von Karajan gelernt und von meinem großen Mentor George Szell. Kopiert habe ich sie nie.

»Meist ist es so, dass mich Stücke anspringen – und ich dann auf sie springe.«

Wenn Sie ein Stück einstudieren, was ist Ihr oberstes Ziel?

Zuerst, wenn ich die Partitur lerne, lerne ich die Struktur des Stückes kennen, die Farbgebung des Stückes, die Zusammenhänge der einzelnen Teile und Details. Wenn ich es dann weitergebe, muss ich das alles schon im Kopf haben. Und im Geist.

Gibt es Momente, in denen Sie über einer Partitur grübeln und sich fragen, wie mach ich’s? Was hat der Komponist gewollt?

Es gibt sehr komplizierte Partituren, bei denen man nicht gleich weiß, wie man’s macht. Aber es kommt schon. Nur wenn ich es gar nicht zustande bekomme, dann lasse ich es lieber sein. Ich habe nie ein Stück dirigiert, mit dem ich mich nicht 100-prozentig identifizieren konnte. Wenn 99 Prozent schon da sind, kann das eine Prozent noch kommen. Meist ist es aber so, dass mich Stücke anspringen – und ich dann auf sie springe.

Das heißt, eigentlich wählt das Stück Sie.

So soll es doch sein. Wir sind die Lebendigmacher dieser schwarzen Punkte auf weißem Papier.

Ich habe mal gelesen: „Ganz ohne Selbstinszenierung kommen Dirigenten kaum aus.“

Das ist ein gefährliches Wort. Davon bin ich weit entfernt. Wir sollen wir selbst sein. Aber uns dann noch zu inszenieren, das finde ich ein bisschen viel. Wenn wir eine Persönlichkeit darstellen – vor dem Orchester und vor dem Publikum –, ist das genug.

Wie viel hat Dirigieren mit Machtausübung zu tun?

Nichts. Die Macht ist die Musik. Nicht die Persönlichkeit derjenigen, die sie ausführen. Aus der Macht der Musik schafft man alles.

»Ich will keine graue Maus als Orchester, sondern ich will eine Versammlung von Persönlichkeiten, die etwas bieten können.«

Kommt es vor, dass Sie sagen, so, wir gehen jetzt in diese Richtung, und Sie dann merken, dass da vielleicht jemand nicht unbedingt d’accord ist? 90 Leute müssen oder können ja nicht immer alle einer Meinung sein.

Ich baue sehr auf Geben und Nehmen. Ich will die Meinung der Musiker hören. Wenn ich in der Partitur arbeite und probe, ist mein Horizont so weit, dass ich andere Auffassungen mit aufnehmen kann. Wenn sie mir gefallen, nehme ich sie sehr gerne auf. Meist ist es bei hervorragenden Orchestern so, dass es mir gefällt. Ich will keine graue Maus als Orchester, sondern ich will eine Versammlung von Persönlichkeiten, die etwas bieten können. Und bei großartigen Orchestern ist das halt so. Das hat mich auch beim Konzerthausorchester von Anfang an fasziniert.

Wie sind Dirigenten vom alten Schlag mit den Musikern umgegangen? Wenn man mit Berliner Philharmonikern spricht, die Karajan noch als junge Leute erlebt haben, das klingt ganz schrecklich.

Eine schreckliche Geschichte kenne ich nicht von ihm. Er war sehr für die Musiker da. Das einzige Mal, dass er in Diskrepanz geriet mit dem Orchester, war das Engagement von Sabine Meyer. Das Orchester wollte keine Frau! Das war’s!

Und George Szell?

Der Szell! (klingt amüsiert)

War der ein autoritärer Dirigent?

Ja! Bei all seiner Größe und seiner großartigen Musikalität und all den Dingen, die er für mich getan hat – Szell war mit dem Orchester… streng.

Das mögen Orchester aber doch eigentlich ganz gern.

Diese Art von Strenge nicht. Wenn Sie jemandem am fünften Pult der ersten Geige sagen: „Jetzt setzen Sie sich mal zehn Zentimeter mehr in die Gruppe“, und der dann ein Gesicht zieht… Und wenn der Dirigent dann sagt: „Kommen Sie in der Pause mal bitte zu mir ins Zimmer…“

Hui. Hat der Geiger seine Stelle behalten?

Er hat sie dann doch behalten, weil er gut war. Aber es war ein kritischer Moment. Oder wenn Sie an Toscanini denken, wie er die Leute anbrüllte und seine Uhr hinschmiss und drauftrat. Ich weiß nicht, ob die Geschichten alle stimmen. Aber so kann man mit Leuten, mit denen man Musik machen will, nicht umgehen. Auf den Aufnahmen von Toscanini hört man das auch, finde ich. Manches ist so eckig, so strikt.

Was hat sich verändert?

Die Autorität eines Dirigenten ist natürlich. Sie brauchen Autorität, wenn Sie vor 100 Leuten stehen und ihnen den Weg weisen. Auf ihnen herumzuhacken, ist unmöglich.

Und früher war der Dirigent…

…na ja, wie eine höhere Gewalt! (lacht unvermittelt laut los) Was nicht gut ist.

Sie haben ja schon sehr viele Chefposten gehabt. Sie gehen intensive künstlerische Beziehungen ein. Wie ist denn das, wenn man nach langer Zeit zu einem Orchester zurückkommt?

Das ist schön, weil sich die Musiker an die Spezialitäten erinnern, die man hat, die Nuancen, die man von ihnen möchte, und die Farben, mit denen man malt.

Wenn Sie nach Jahren zurückkommen, hat sich sicherlich ein Teil des Orchesters verändert, und trotzdem ist das noch im kollektiven Gedächtnis?

Absolut. Die Jungen haben von den Älteren gelernt und sind Teil eines unausgesprochenen Einverständnisses.

Gibt es ein Orchester, bei dem Sie noch nie waren und das Sie gerne einmal dirigieren würden?

Ich war eigentlich bei allen. (lacht)

Würden Sie mehrere Chefposten gleichzeitig bekleiden?

Ich habe das mal gemacht, ich hatte sogar drei. Aber es ist einfach zu viel. Nicht terminmäßig. Sondern um sich um die „Familie“ zu kümmern. Wenn man drei Familien hat, ist das ein bisschen schwierig. Ich hab jetzt eine. Und das genügt mir völlig.