Woher kommt eigentlich ...

Die Arie »Ô malheureuse Iphigénie«?

von Stefan Sell

5. Juni 2014

Die Arie »Ô malheureuse Iphigénie« aus der Oper »Iphigénie en Tauride« von Christoph Willibald Gluck taucht auf überraschende Weise mehrfach auf.

„Dieß Werk machte zu seiner Zeit in der musikalischen Welt großes Aufsehen“, meinte Johann Nikolaus Forkel, Bachs erster Biograf. Als 1726 Bach seine Clavierübung Nummer eins veröffentlichte, konnte er nicht wissen, dass die Gigue aus der Ersten Partita einmal Vorlage für eine Opernarie werden sollte. Wohl aber wusste er, wie man Komponiertes mehrfach verwendet. Eine damals gängige Praxis. Im Bereich der Oper waren sogenannte „Pasticci“ beliebt, Opern, die sich einer Pastete gleich aus Zutaten anderer Opern zubereiten ließen.

Ein Meister der Wiederverwendung

Christoph Willibald Gluck war nicht nur ein Erneuerer der Oper, sondern auch ein Meister der Wiederverwendung. Viele Arien hat er seinen früheren Opern „entlehnt“ oder sich zum Beispiel von Bach inspirieren lassen. Zu Beginn des vierten Aktes der Oper Iphigénie en Tauride (1778) taucht die Arie „Je t’implore et je tremble“ auf. 1765 sang sie die Circe in Telemaco auf Italienisch: „Se a estinguer non bastate“. In Antigone (1756) hieß die Arie „Perché se tanti siete“. Allen drei gemeinsam: die Gigue von Bach.

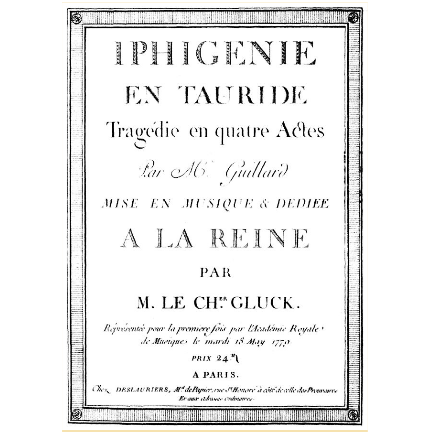

Iphigénie en Tauride wurde 1779 in Paris uraufgeführt. Wer da zum erstenmal „Ô malheureuse Iphigénie“ hören konnte, diese wunderschöne Weise der sich selbst betrauernden Iphigenie, musste ein gutes Gedächtnis haben, um die Arie „Se mai senti spirati sul volto“ aus Clemenza di Tito wiederzuerkennen. Diese Oper war 27 Jahre zuvor in Neapel vorgestellt worden. Das Libretto stammte von Metastasio, dem damals tonangebenden Textdichter, dessen Vorlagen wohl die meist vertontesten Werke der Opernwelt sind. Der zweite Teil der Clemenza-Arie folgt hier als Chor: „Contemplez ces tristes apprets“. In umgekehrter Reihenfolge ist die Ouvertüre der Iphigénie die Ouvertüre von Glucks Merlins Insel oder Die verkehrte Welt (1758).

26 Trinkgläser mit Quellwasser

Bach und Händel, beide 1685 geboren, sind sich persönlich nie begegnet. Wohl aber Händel und Gluck, und zwar im März 1746 bei einem gemeinsamen Konzert in London. Einen Monat später gab Gluck dort ein höchst ungewöhnliches Benefizkonzert: Er musizierte „auf 26 Trinkgläsern, mit Quellwasser gestimmt und vom Orchester begleitet“. Auf dieser „engelhaften Orgel“ hatte einige Zeit vor ihm der irische Erfinder und Brauereibetreiber Richard Pockrich die Dubliner mit Händels Wassermusik verzaubert. Benjamin Franklin vollendete die Idee und schuf die Glasharmonika. Auch Mozart komponierte zwei Stücke (KV 617) für dieses originelle Instrument. Mit Gaetano Donizetti fand die musikalische Rarität sogar Eingang in die Oper. Die „Wahnsinnsarie“ der Lucia di Lammermoor wurde, bevor dies eine Flöte übernahm, von einer Glasharmonika begleitet.

Händel selbst hat sich in Sachen Opernarien mehrfach von seinem Mitstreiter Giovanni Bononchini anregen lassen. Das bekannteste Beispiel ist sein „Largo“ aus Serse, die Eröffnungsarie par excellence. In der Partitur steht „Larghetto“, populär wurde „Largo“, „Ombra mai fu“ heißt die Arie. 40 Jahre vorher gehörte sie noch zu Bononchinis gleichnamiger Oper. Händel hat sie bearbeitet, veredelt und unsterblich gemacht.

Beseelt von verschiedenen Leidenschaften

„Meine Oper ist gestern wieder – und zwar auf begehren des Glucks – gegeben worden; Gluck hat mir vielle Complimente darüber gemacht. Morgen speise ich bey ihm“, schrieb Mozart 1782 und sprach von seiner Entführung aus dem Serail. Das Sujet dieser Oper entwickelte sich aus Glucks „unerwarteter Begegnung“: La rencontre imprévue. Zwei Jahre später fertigte Mozart daraus zehn Variationen um das Thema der Osmin-Arie „Unser dummer Pöbel meint“ („Les hommes pieusement“). Gluck präsentierte er sie in einem Konzert. Gluck war auch Inspiration für Mozarts Idomeneo, Figaro und Don Giovanni, wo seine Alceste die Komtur-Arie beseelte.

Im Don Giovanni erweist Mozart in einer einzigen Szene, der Tafelszene („Già la mensa è preparata“), gleich drei großen Opernkomponisten Reverenz: dem „spanischen Mozart“, Martín y Soler, der mit seiner Oper Una cosa rara Mozarts Figaro in Wien vom Spielplan vertrieb, Giuseppe Sarti, den er beim Kaiser in Wien kennenlernte, und sich selbst! In einem Guss zitiert er die Arien „O quanto un si bel giubilo“, „Come un agnello“ und natürlich „Non più andrai“.

Einem Kritiker schrieb Gluck: „Sie sehen mich ganz überzeugt, … daß der Gesang, um zu gefallen, regelrecht und periodisch sein muß, und daß selbst in den Momenten der Verwirrung, wo die singende Person beseelt von verschiedenen Leidenschaften, der reihe nach eine nach der anderen durchläuft, der Componist immer dasselbe Motiv des Gesangs festhalten soll.“