György Ligeti

„Über Musik spricht man nicht”

26. April 2023

Am 28. Mai 2023 würde Ligeti 100 Jahre alt. In einem seiner letzten Interviews äußert er sich tatsächlich kaum zu seiner Musik, was es zu einem fast historischen Dokument macht.

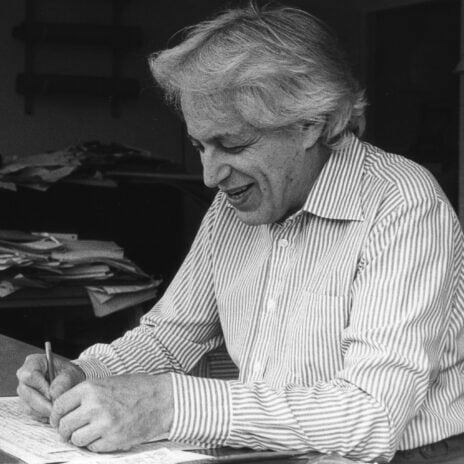

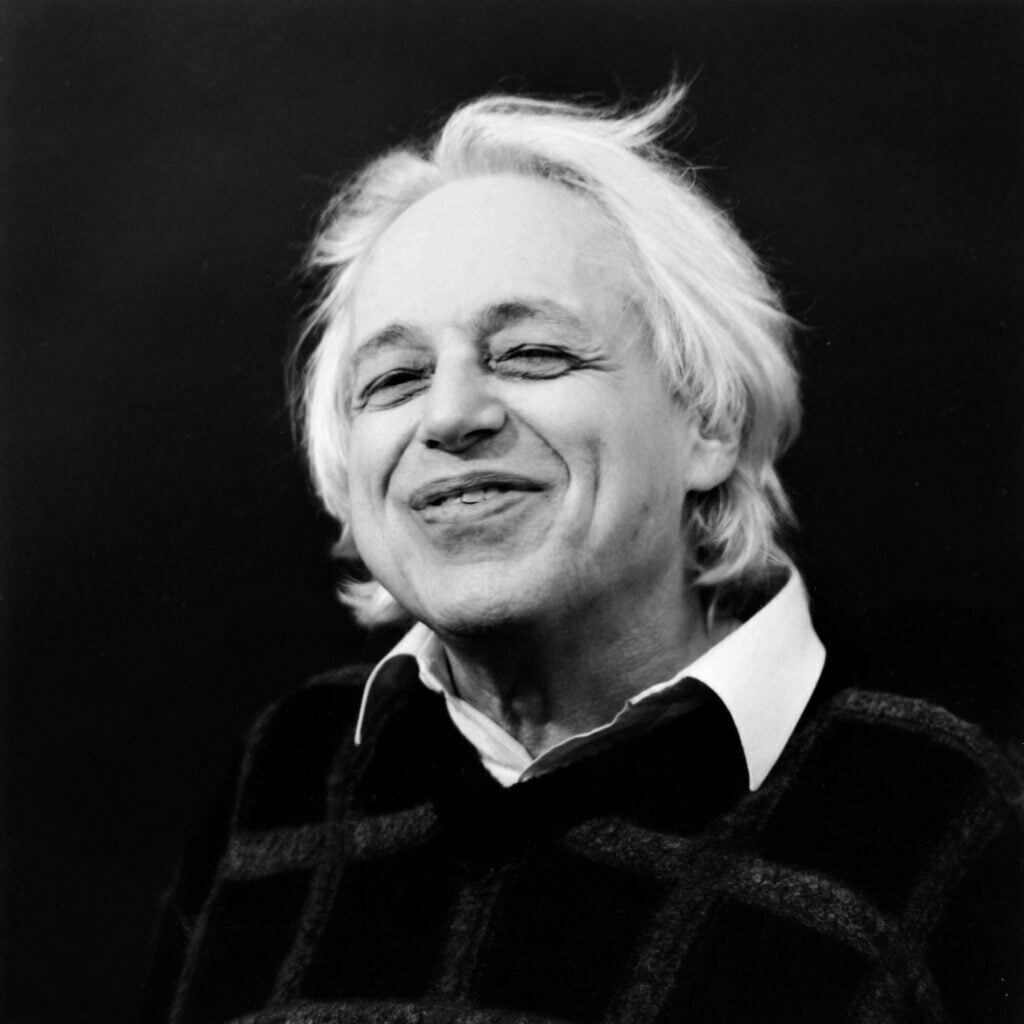

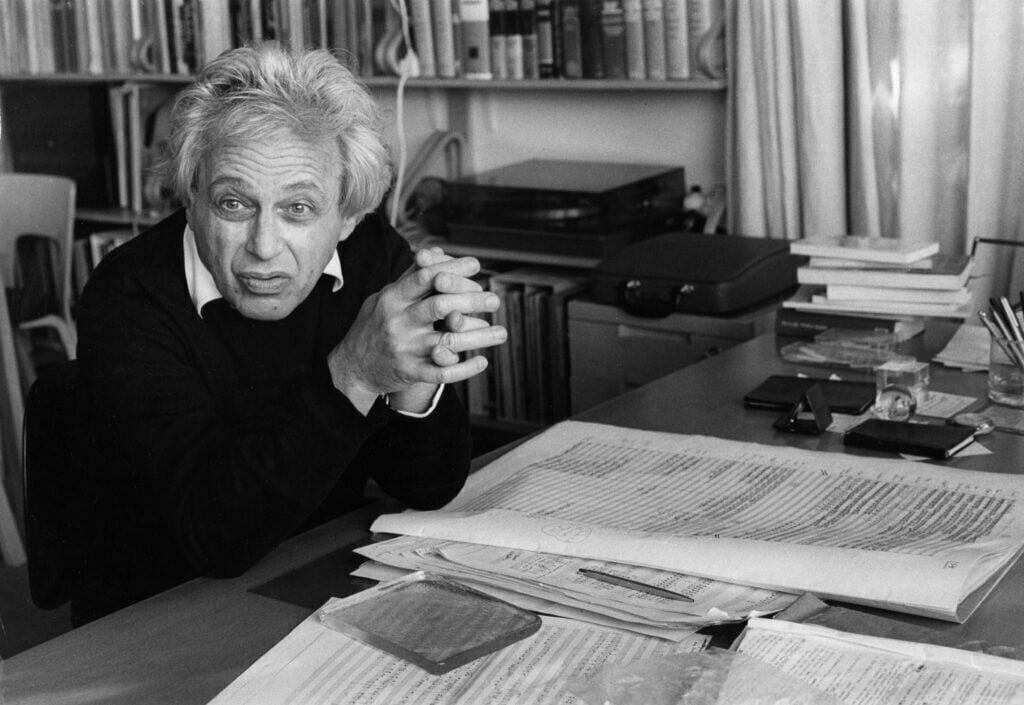

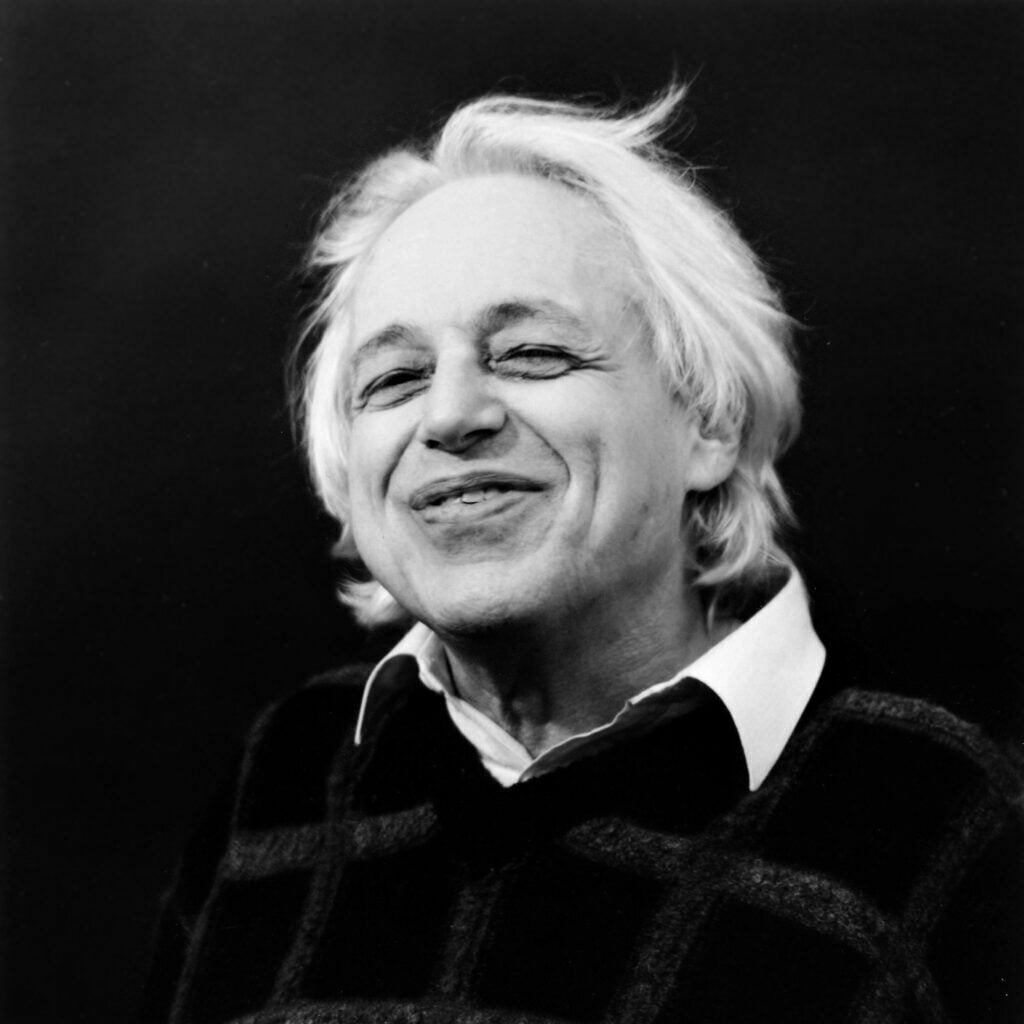

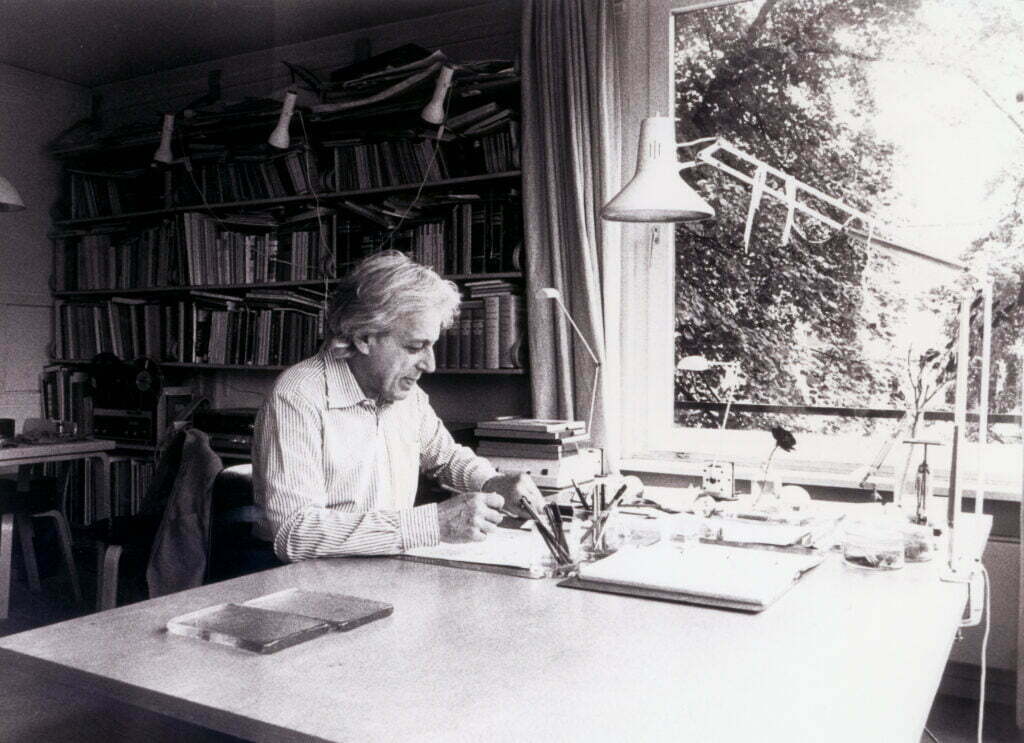

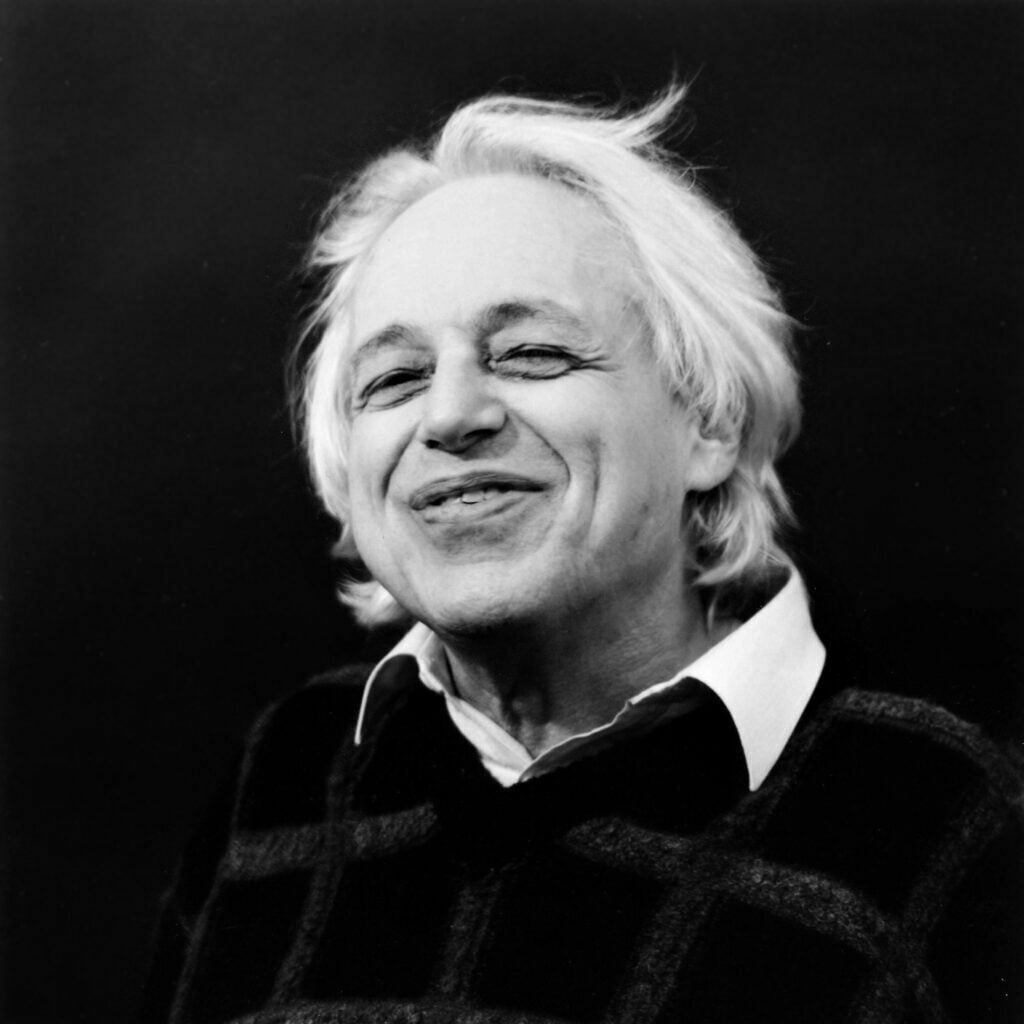

Es ist ein Interview gerade mal drei Jahre vor seinem Tod in Hamburg, also eines der letzten. Der Komponist György Ligeti im legeren Pullover mit zerzauster Frisur, streicht sich immer wieder die widerborstigen Haare ins Gesicht, als wolle er nicht gesehen werden. Doch der skeptische Zug um die vollen Lippen spricht eine eindeutige Sprache. Und die können gegenüber Journalisten recht unwirsch sein, wie zum Beispiel „Stellen Sie interessantere Fragen!“ Er ist eben ein Mann, der, geprägt von dramatischen Erfahrungen, nicht an große Ideen oder Ideologien glaubt. Er ist ein Komponist mit eigener Klangsprache, der sich der Musik-Avantgarde entzieht, die aus allem ein Dogma macht und zur Doktrin erhebt. Apparitions (1958/59) oder Lontano (1967) sind nur einige Beispiele für seine „Klangfarben-Kompositionen“ – nahezu unbewegliche Musik, die dennoch innere Bewegung ahnen lässt. Atmosphères (1961) und Lux aeterna (1966) brachten ihm wenn auch kein Geld, so doch viel Ruhm, als Stanley Kubrick dieses Stück zum Soundtrack seiner Odyssee im Weltraum machte.

»Über Musik spricht man nicht. Das ist eine nonverbale Kunst.«

Herr Ligeti, Sie haben sich mehrfach zu Ihrer Musik geäußert …

Leider! Ich wurde gezwungen! Über Musik spricht man nicht. Das ist eine nonverbale Kunst. Jetzt aber zwingen Sie mich auch.

Aber nein! Vielleicht sprechen wir darüber, wer Sie geprägt hat? Ihre Eltern?

Mein Vater hatte Jura und Politologie studiert, wurde dann Direktor einer Bankfiliale in Klausenburg in Rumänien. Er hasste seinen Beruf. Seine Bank wurde in eine Staatslotterie verwandelt. War mein Vater also ein Lotterieverkäufer? Er schrieb Bücher über Nationalökonomie, Ethik und einen Roman über eine Gesellschaft ohne Geld. Meine Mutter war Augenärztin.

Sie hatten einen jüngeren Bruder.

Er wurde im Konzentrationslager Mauthausen getötet, als er 17 Jahre alt war. Er ist nicht gestorben, sondern er wurde getötet. Das ist die größte Trauer meines Lebens.

Wie konnten Sie sich retten?

Ich hatte Glück, war 1944 in der ungarischen Armee. Dann in sowjetischer Gefangenschaft. Während eines Fliegerangriffs sind nicht nur die Wärter geflohen, sondern auch wir, die Gefangenen. Zu Fuß kam ich nach Klausenburg zurück, wissend, dass ich meine Familie dort nicht finden würde.

In einem Interview sagten Sie, Sie seien fast hundert Mal getötet worden …

Fast wäre ich von den Nazis auch ins Konzentrationslager gesteckt worden. Und dann die schrecklichen Bombenattacken. Die Erinnerungen sind immer da. Ich schlafe sehr schlecht, immer mit Schlaftabletten.

Was geschah mit Ihren Eltern?

Mein Vater starb mit 54 Jahren im Konzentrationslager Buchenwald an Typhus. Meine Mutter überlebte Auschwitz und starb mit 89 Jahren.

Wie ging es mit Ihnen weiter?

Von 1945 bis 1948 standen wir unter sowjetischer Besatzung – in einer zunächst frei gewählten demokratischen Regierung. Ab dem Sommer 1948 „verschwanden“ allmählich alle Abgeordneten, die nicht in der kommunistischen Partei waren. Der Druck wurde immer größer bis hin zur stalinistischen Diktatur.

»Der Tod hat mich stets auch musikalisch beschäftigt.«

Während des Aufstandes 1956 sind Sie in den Westen geflohen. Was hatten Sie im Gepäck?

Mein Streichquartett und Skizzen.

Was war der gefährlichste Moment?

Bis Stalins Tod 1953 gab es jeden Tag Hinrichtungen. Die Verzweiflung der Menschen führte zum ungarischen Volksaufstand – 2.500 Tote auf unserer Seite. Ich habe aber nicht geschossen.

Liegt es an diesen existenziellen Erfahrungen, dass Sie bereits mit Anfang 40 ein Requiem (Uraufführung 1965) komponierten?

Der Tod hat mich stets auch musikalisch beschäftigt, schon in Budapest. Das hat mit dem Tod meines Bruders zu tun und der Verfolgung der Katholiken, bei der ich als Spitzel mitwirken sollte. Deshalb verwendete ich Teile der lateinischen Totenmesse für das Requiem, das Sie ansprechen.

Wie finden Sie es eigentlich, dass viele deutsche Intellektuelle bis heute den Kommunismus idealisieren?

Ja ja, Herbert Marcuse und so … Ich hatte nur Verachtung für ihn. Dass die PDS in Berlin regiert, ist ein Skandal. Die 68er um Adorno, Habermas, Ernst Bloch habe ich als lächerlich empfun[1]den, überhaupt die ganze Studenten[1]bewegung. „Der Ligeti ist ein Spion der CIA“, hat einmal ein deutscher Journalist über mich geschrieben!

Wie muss man sich den Alltag eines Komponisten vorstellen? Wie im Melodram: Komponist macht Spaziergang, die Eingebung kommt und schon steht die Sinfonie?

Ach was! Diese Heroisierung stammt von Romain Rolland. Es gibt Eingebun[1gen, es gibt auch Spaziergänge … Nur kann ich die jetzt, da mein linker Fuß operiert wurde, nicht machen. Man braucht eine Vorstellung, und die versucht man, mit der Technik zu formen, die man gelernt hat. Ich bin absolut undiszipliniert. Früher, in Wien, in obskuren Kellerzimmern, bin ich um vier Uhr schlafen gegangen. Seitdem ich in Hamburg unterrichte, ist das anders.

»Meine Oper Le Grand Macabre empfinde ich als Fehltritt. Ein Schwächeanfall.«

Beethoven sagte zum Geiger Ignaz Schuppanzigh: „Was kümmert mich seine elende Geige, wenn der Genius zu mir spricht?“ Interessiert Sie der Interpret?

Als mein Lieblingspianist, Pierre-Laurent Aimard, beim WDR meine sehr schweren Etüden spielte, kam im Foyer ein Mensch auf mich zu: „Aber diese Stücke sind unspielbar, Herr Ligeti.“ „Sie haben sie doch gerade gehört“, sagte ich ihm. „Trotzdem“, sagte er, „sind sie unspielbar.“ Wunderbar, nicht?

Ihre phonetischen Aventures nannten Sie eine Missetat.

Aventures nicht. Aber meine Oper Le Grand Macabre empfinde ich als Fehltritt. Ein Schwächeanfall. Strawinsky sagte: „I Iove my music.“ I don’t love my music – leider.

2006 starb György Ligeti in Wien im Alter von 83 Jahren.