Woher kommt eigentlich ...

Das Komische in der Musik?

von Stefan Sell

23. Juni 2017

Der Tonprediger Carl Loewe besaß das Talent, trotz aller Ernsthaftigkeit im Tonsatz, die verrücktesten Verse auszuwählen und das obwohl er bei den gleichen Dichtern schöpfte wie seine Kollegen.

„Die Redaktion dieser mit Recht geschätzten Zeitschrift hat mir den Wunsch geäussert, dass ich die Resultate meines Nachdenkens über das innere Wesen und die äusseren Beziehungen der Musik in diesen Blättern öffentlich machen möchte,“ schrieb 1823 der Philosoph Johann Jakob Wagner in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. In Fortsetzungen verewigte er seine skurrilen Ideen zur Musik, wo in der Ausgabe vom 29. Oktober unter E‑Dur zu lesen ist: „dass die Gläser, die in E‑Dur anstoßen würden, in A‑Dur müssten ausgetrunken werden“, was wiederum dem Schreiber dieser Zeilen hier genügt, um bestätigt zu finden, dass Dur lustig und Moll traurig ist.

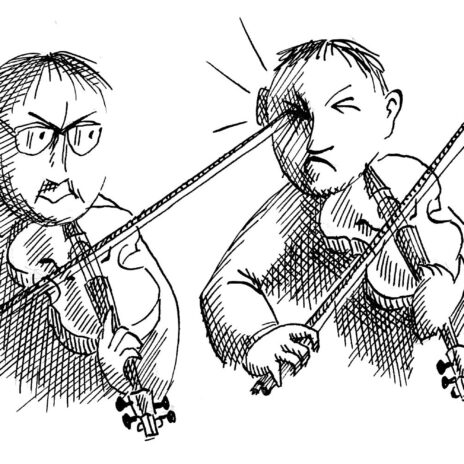

Für Mozarts dreistimmigen Kanon Leck mir den Arsch fein recht schön sauber hat Mozart selbst nur den Text geschrieben, eine Kontrafaktur zur Musik des Arztes Wenzel Trnka von Krzowitz. Die Ärzte, nach eigenen Aussagen „die beste Band der Welt“, sind heute noch Garant für Witz und Humor in der Musik. Woher kommt bloß das Komische in der Musik? Hat Musik selbst Humor oder ist es nicht, wie im Falle Mozarts, eher der Text, der die Musik lustig macht?

Singen ohne Script

Wilhelm Busch scherzte: „Musik ist angenehm zu hören, doch ewig braucht sie nicht zu währen.“ Ein Scherzo als Satzbezeichnung in der Musik ist selten scherzhaft. Monteverdi war es, der 1607 die ersten Scherzi musicali schrieb, Canzonetten, die ihre Vorläufer in den canti carnascialeschi, den Florentiner Karnevalslieder fanden, also so etwas wie ein frühkölsches Drink doch ene met oder Mer losse de Dom in Kölle.

Als Charly Chaplin nach zwei Jahrzehnten stummen Spiels zum ersten Mal in dem Film Modern Times seinen Mund aufmachte, sang er: „Se bella giu satore, je notre so cafore … je la tu la ti la twah“. Dieser dadaistisch angehauchte Nonsens brachte auf der Stelle Humor in die Musik. Den eigentlichen Text hatte sich Chaplin vor seinem Auftritt sicherheitshalber auf die Manschette schreiben lassen. Doch war die bei seinem wild euphorischen Auftritt aus dem Ärmel in die Menge geflogen. Als er soweit war, los zu singen, schob er lässig, möglichst unauffällig den Ärmel seines Jackets hoch, stellte fest, der Text war weg und verlängerte tanzend das sowieso schon tänzelnde Intro, um vergeblich zu suchen, wo der Text wohl hingeflogen war. Was blieb, war ohne Skript zu singen.

Schaut man in das Personenregister eines Musikhandbuches, scheint die dortige Auflistung der Namen kaum belustigend. Anders jedoch, wenn Kurt Weill in seinem Song Tschaikowsky aus dem Musical The Lady in the Dark vermeintlich russische Komponisten aufzählen lässt. Amerikas Komiker Nummer eins, Danny Kaye schaffte die 50 Namen in knapp einer Minute zu singen, der Regisseur und Schauspieler Larry Raben blieb sogar deutlich darunter.

Bach schlechttemperiert

Der „Tonprediger“ Carl Loewe besass das Talent, trotz aller Ernsthaftigkeit im Tonsatz, die verrücktesten Verse auszuwählen und das obwohl er bei den gleichen Dichtern schöpfte wie seine Kollegen. Statt sich für Matthias Claudius Der Mond ist aufgegangen zu entscheiden, nahm er dessen Der Zahn soll Alexander heißen. Doch nein, es geht auch mit Musik allein, das bewiesen Haydn, Mozart und viele andere bis hin zu den Marx Brothers, Spike Jones und zeigen heute noch Hans Liberg oder Carrington Brown. Nachdem John Lennon von Yoko Ono die Mondscheinsonate gehört hatte, verwendete er die Harmonien in umgekehrter Reihenfolge als Akkordbegleitung für den Beatles-Song Because.

Wer Bachs Präludium in c‑Moll (BWV 847) aus dem Wohltemperierten Klavier kennt, kann sich an der fantasievollen Kreation des Sample-Pioniers Pierre Schaeffer erfreuen und wer nicht lachen muss, muss zumindest schmunzeln über den virtuos humorvollen Ideenreichtum des Musique concrète Begründers, der in einem seiner letzten Werke, dem Bilude von 1979 der Frage nach ging, wie klänge das Präludium, wenn es „schlechttemperiert“ wäre. Das erreichte er nicht durch Verstimmen, sondern mithilfe der frühen Sample-Möglichkeiten eines Tonbands, wodurch er die Aufnahmen des Klavierparts unverändert wie präpariert aus unterschiedlichen Klangräumen in variierenden Geschwindigkeiten mit rollenden Topfdeckeln, dem Klacken eines Metronoms und Eisenbahngeräuschen montiert – völlig homogen, einzigartig und reich an Ironie. Die Idee dazu verband er mit der metaphysischen Gedankenwelt eines Gurdjieff, für den das Klavier einer der Schlüssel, wenn nicht der Schlüssel zur Welt war. In Abwandlung eines weiteren Wilhelm Busch Zitats könnte man festhalten: „Musik wird oft als schön empfunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.“