KlassikWoche 10/2019

Der Dirigent, der Bariton und die Raupe Nimmersatt

von Axel Brüggemann

4. März 2019

Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

dieses Mal geht es um die besten Musikhochschulen der Welt, um ökologische Konzerte, um einen wütenden Bariton und eine Nachfrage bei Nike Wagner.

Was ist

Letzte Woche haben wir geschrieben, dass Stephan PaulyConcertgebouw-Orchesters in Amsterdam wird: Franz Welser-MöstChristian Thielemann, Myung-whun Chung, Thomas Hengelbrock, Iván Fischer, Paavo Järvi und New-York-Philharmonics-Chef Jaap van Zweden, der derzeit tatsächlich für viele Positionen in Europa im Gespräch zu sein scheint.

Der lustigste Social-Media-Beef tobt gerade auf Facebook. Als Kritiker Manuel Brug das Verhalten von Daniel Barenboim kritisierte, erlaubte er sich auch einen Schlenker zu den Arbeitsmethoden von Thomas QuasthoffDieser sogenannte Journalist ist ein Intrigant und isst sich überall den Ranzen voll.“ Brug dürfte es schnell verdauen, sein Profilbild bei Facebook: die Raupe Nimmersatt.

Ebenfalls letzte Woche haben wir an dieser Stelle darüber geschmunzelt, dass Rolando Villazón sich auf Twitter für seinen Humanisten-Freund Daniel Barenboim eingesetzt hat. Unser Verdacht: Beide haben das gleiche Management. Die SMS der Managerin kam prompt: Lieber Axel, Du denkst Dir ja echt manchmal Sachen aus!Barenboim ist verantwortlich, dass die beste, höchste Interpretation der Musik realisiert wird.“ (…) „Kunst ist kein Unternehmen (…)“, „Barenboim versteht den Unterschied zwischen einer fähigen Person, die gerade Probleme hat, und jemand Unfähigem, der die Arbeit der anderen nur schwieriger macht.“ Und überhaupt: „Es ist nicht weniger als der Versuch einiger, die Reputation eines der größten Musiker aller Zeiten zu zerstören.“ Lieber Rolando, was ist das für ein 19.-Jahrhundert-Geniekult-Gefasel? Klingt so verstaubt wie die Barockperücken, die du neuerdings bei Stars von morgen aufsetzt. Es gibt durchaus Dirigenten, die größte Leistung mit größter Fraternität und Humanität erreichen (Mariss Jansons oder Herbert Blomstedt). Können wir bitte den Gedanken, dass Genies alles dürfen, endlich mal ad acta legen? Um Großes zu erreichen, ist es weder nötig, ein romantischer Trinker zu sein, cooler Kettenraucher oder ungerecht. Sonst was verpasst in der Barenboim-Debatte? Das Interview mit ZEI

Zwei Rankings sorgten letzte Woche für Aufsehen. 46 Musikkritiker des japanischen Musik-Magazins Ongaku no tomo kürten die besten Opernhäuser der Welt: An der Spitze steht die Bayerische Staatsoper, gefolgt von der MET in New York und der Wiener StaatsoperJuilliard School und die Universität für Musik in Wien zusammen auf Platz eins der weltweit besten Ausbildungsorte für Musiker. Platz drei erreichte das Royal College of Music in London. Erschreckend: Beste deutsche Hochschule ist die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, abgeschlagen auf Platz 36.

Moritz Eggert gegenüber der Leiterin des Beethoven-Festes, Nike Wagner, berichtet. Wagner hatte private Mails von Eggert über den offiziellen Account des Beethoven-Festes an den wegen Sex-Skandalen an der Münchner Musikhochschule angeklagten Siegfried Mauser weitergeleitet. Für die Klassik-Woche habe ich beim Beethoven-Fest nachgefragt, welche Konsequenzen das hat. Der Datenschutzbeauftrage wertet „das Verhalten von Frau Wagner als Privatperson – wobei hier eine Abgrenzung zur Intendantentätigkeit im Einzelfall schwierig sein kann“. Er hat eine „Modifikation“ im Umgang mit der privaten Nutzung dienstlicher E‑Mail-Accounts empfohlen. Außerdem heißt es: „Ein persönliches Statement von Frau Prof. Wagner liegt der Gesellschaft nicht vor.“ Klingt irgendwie, als wisse man in Bonn noch nicht so recht, wohin mit dem Schwarzen Peter. Moritz Eggert hat inzwischen Strafanzeige gegen Nike Wagner eingereicht.

Was war

Stolz posiert Tenor Joseph CallejaAll in 24hrs! Munich/Madrid/Munich“. Das Publikum der Münchner Carmen hätte sich am Montag wahrscheinlich etwas mehr Rast für die Stimme des Jetset-Tenors gewünscht. Ganz zu schweigen vom ökologischen Fußabdruck! Diese Carmen stößt ja mehr CO2 aus als 100.000 rauchende Zigarettenarbeiterinnen! Zum Glück gibt es die Freiburg: 10 ihrer 26 Veranstaltungen sind bereits klimaneutral. Liebe Staatsoper München, die Albert-Konzerte beraten übrigens auch andere Orchester in Sachen Ökologie.

Deutschen Chorwettbewerb. Seine Reportage war im Deutschlandfunk zu hören, und der scheint mit Klassik neuerdings auf Kriegsfuß zu stehen. In einem vom geleakten Papier erklärt der Sender, dass „Schlager, Balkan-Pop und Klassik“ zu den „Abschaltfaktoren“ gehören und vermieden werden sollten. Interessant auch, wie Elbphilharmonie-Chef Christoph Lieben-Seutter im österreichischen Jonas-Kaufmann-Akustik-Debakel reagierte: „Die Elbphilharmonie ist nicht unbedingt ein Saal für Anfänger“, ließ er Kaufmann wissen – die beiden werden wohl keine Freunde mehr. Wenn Sie noch etwas auf die Ohren brauchen, empfehle ich das Klassik Gespräch mit dem Spezialisten für Notenhandschriften Stephen Roe im , der unter anderem verrät, wer mit einer Kippe in der Hand Bach-Autografe angeschaut hat.

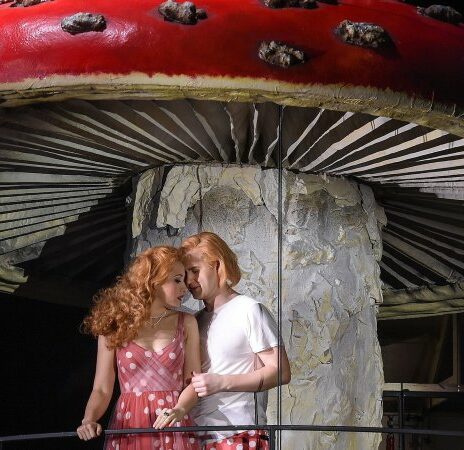

Der Così-Inszenierung von Jan Philipp Gloger am Royal Opera House in Covent GardenPenthesilea in Linz durch Peter Konwitschny und bejubelt die Hauptdarstellerin Dshamilja Kaiser über Diodati, die erste Oper von Michael Wertmüller am Theater Basel: „Die Sache kippt mit zunehmendem klanglichen Bombast ins Bedrohliche, entwickelt dabei aber auch Längen.“ Der Komponist Anno Schreier und die Librettistin Kerstin Maria Pöhler stellen mit dem Schauerstück Schade, dass sie eine Hure war an der Deutschen Oper am RheinNeuköllner Oper nun zum ersten Mal aufgeführt: Die Vorlage zu Die Fleisch stammt von Kosaku Yamada – in der Inszenierung von Fabian GerhardtTagesspiegel.

Viel neue Musik letzte Woche. Unüberraschend, dass Wolfgang Rihm für sein Lebenswerk (über 500 Kompositionen und die Position als meistgespielter deutscher Gegenwartskomponist) mit dem

André Previn ist tot. Der Sohn eines aus Deutschland emigrierten Juden riss die Grenzen der Musik ein, verband Klassik, Jazz und Film miteinander und war ein Pionier der Musik für alle Menschen. Dass die Musik nicht mehr zur Kernkompetenz des Spiegel gehört, war nachzulesen, als das Nachrichtenmagazin online von André Previn Abschied nahm und dabei dem „Komponisten von My Fair Lady

Was lohnt

Nachdem Andris NelsonsBoston Symphony Orchestra bei den Grammys abgeräumt hat, geht die Party nun weiter. Das vierte Live-Doppelalbum mit der sechsten und siebten Sinfonie, aber auch mit den Schauspielmusiken zu König Lear und der Festouvertüre, ist schier cineastisch: Stimmungswechsel und Gefühlslagen, Innen- und Außenwelten des Komponisten knallen kompromisslos aufeinander. Auf der einen Seite ist Nelsons ein Tiefenanalytiker, auf der anderen gelingt es ihm, sein Wissen immer wieder in leidenschaftliche Emotion zu verwandeln.

Ich schließe mich meiner Kollegin Anna Novák an, die den Anfang des Sibelius-Zyklus von Santtu-Matias Rouvali mit den Göteborger Symphonikern feiert. „Der junge Finne sieht aus wie ein Hipster, dabei liebt er das Leben auf dem Land und die Stille. Als Chefdirigent der Göteborger Symphoniker will er das komplette sinfonische Werk seines Landsmanns Sibelius aufnehmen. Mit der 1. Sinfonie hat er jetzt einen Anfang gemacht

Haben Sie es gemerkt – wir sind dieses mal, wie im letzten Newsletter versprochen, tatsächlich voll und ganz über der Gürtellinie geblieben. Es gibt Hoffnung!

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif,

Ihr